待ちに待った大阪・関西万博が開催されました。

自分はなるべく先入観を持って行ってみたくはないので、万博関連のニュースはみないようにしています。

どうも、友達の友達は赤の他人です

1970年に開催された日本万国博覧会はどのような経緯と目的で開催されたのかについて知ると、大阪・関西万博はどのように変化・進化したのかについて知ることが出来ると思い、日本万国博覧会の開発前から跡地利用に至った経緯をまとめてみました。

この記事で知ることが出来るのは

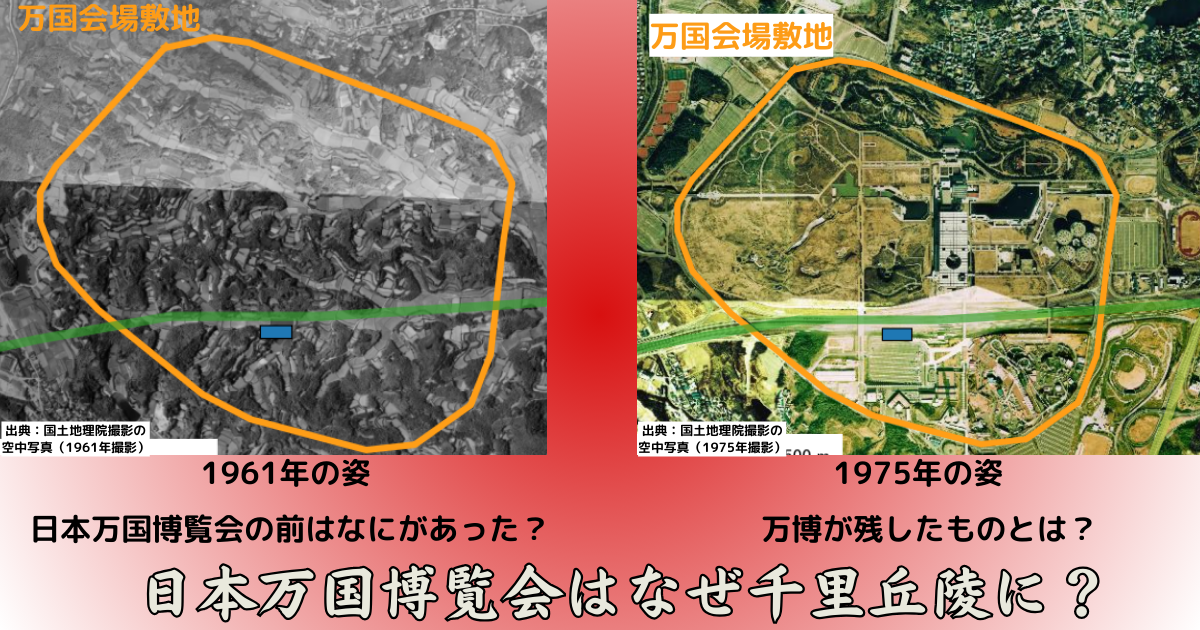

①日本万国博覧会が出来る前は何があったのか

②なぜ千里丘陵が万博会場に選ばれたのか

③当時は跡地利用についてどう考えていたのか

について知ることが出来ます。

日本万国博覧会が整備される前は何があったのか

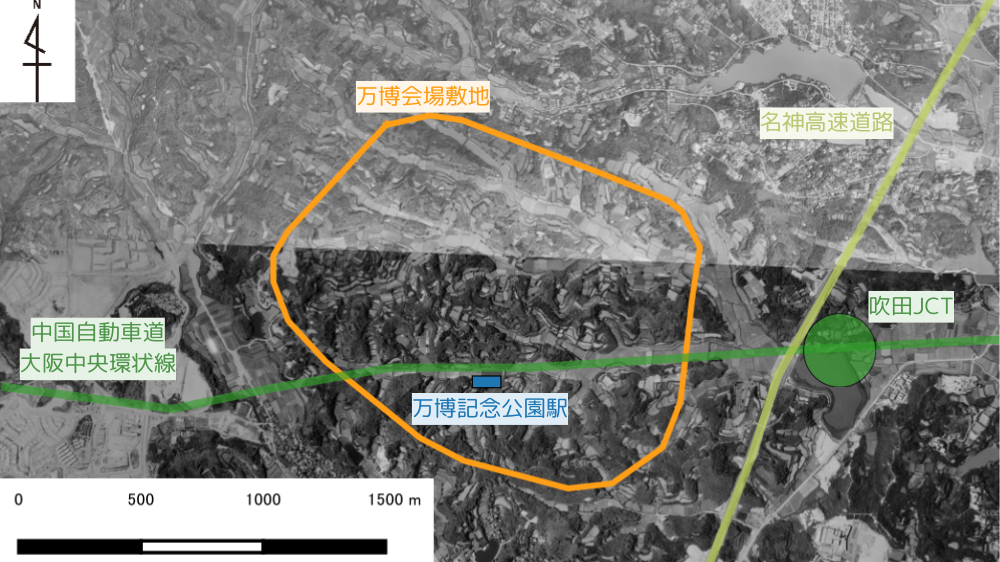

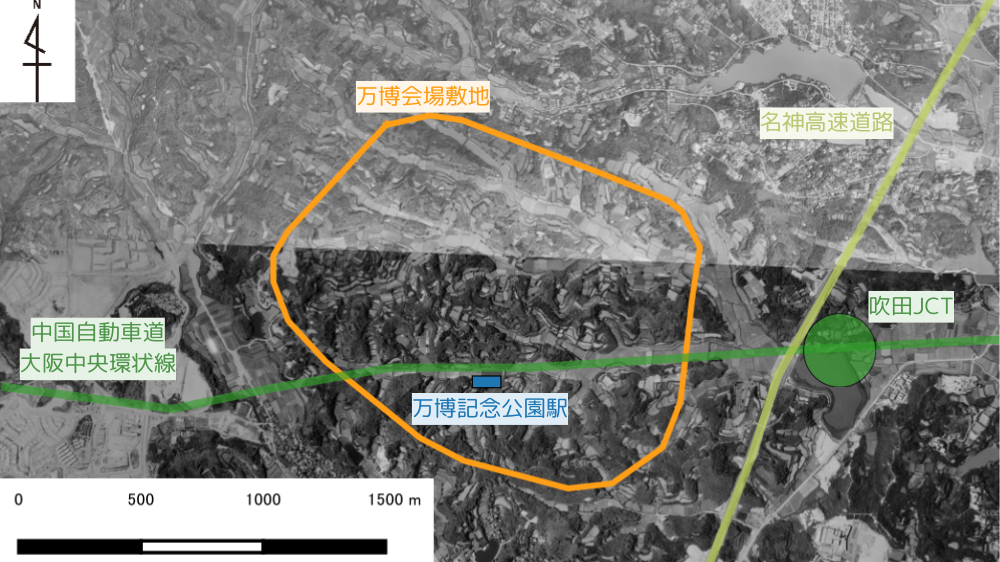

名神は完成していたが、環状線の整備はまだだった

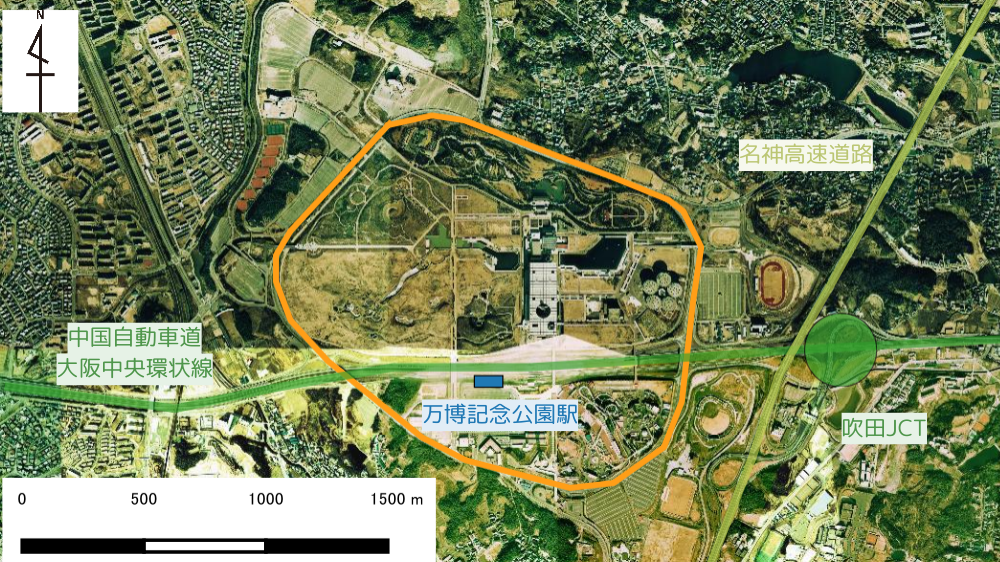

上記の図をみてわかる通り、丘陵地(山地と平地のなだらかな起伏の地形)でした。

山地には竹林と雑木があり、平地は農耕地でした。人はほとんど住んでいませんでした。

農耕地はありましたが、谷沿いに棚田や段々畑のような形状となり、耕作面積が狭く農耕機械を活用しにくい場所でした。

土地も肥沃ではなく、農地に適してなかったらしいです

丘陵地は開発向きではありません。万博会場にするには人が移動しやすいようになるべく平坦にする必要があります。

丘陵地を平坦にするためには、谷地は埋めて山地は削る必要があり、大規模な土木工事が必要になります。

そんな、万博会場に向かなそうな土地でしたが、他にも候補地はあったのでしょうか。

他の候補地

開発にはあまり向いていない土地でしたが、千里丘陵地以外にも候補地はあったのか言えばいくつかありました。

「関西で万博を開催します」と聞けば誘致合戦が起こる訳で、その中にあがっていた候補地は

・滋賀県 琵琶湖の木浜埋立地

・神戸市 東部第四区埋立地

・大阪市 南港埋立地

と千里丘陵地以外は埋立地が候補にあがっていました。

ちなみに南港埋立地は夢洲の南東側にある埋立地です

埋立地の方が平坦であり、街中からのアクセスは比較的容易だと思われますが、それでも千里丘陵が最終的に決定しました。その理由とは。

千里丘陵地を万博会場とした理由は

なぜにここを万博会場として決まったのかといえば、交通の動脈の集結地であり、広大な土地買収が容易で跡地を副都心にしたいという思惑があったからです。

万博会場を広域にみてみると、

主要交通拠点までの距離は、大阪(梅田)駅まで11km、伊丹空港まで10kmという位置関係にあります。広域でみると自動車交通が集結する場所であり、鉄道と空港まで10km程度の位置にありました。

万博会場の開発前は環状線と吹田IC(吹田JCT)は開通していませんでしたが、開発自体は決まっていました。

これをみると、万博会場の跡地を副都心にしたいという気持ちはよく理解できます。

万博会場跡地を都市開発し茨木駅と伊丹空港まで結ぶ交通システム(地下鉄やモノレール)が出来れば、千里ニュータウンも取り込むことが出来ます。千里ニュータウンから自動車・空港・鉄道の交通システムがそろった都市となりえました。

当時の伊丹空港は国際線も就航している関西の国際拠点でもありました

先述した通り、万博開発前の土地は農耕地と竹林・雑木でした。農業としても使いにく場所であり、住宅もほとんどなかったので、土地買収も容易でした。

逆に言えば、今まであまり手をつけられていない土地とも言える場所です。そんな土地を万博会場として開発するにはお金がかかる訳であります。

膨大な万博予算 使い道は

何にもない千里丘陵地を開発するにはもちろんお金が必要。

もちろん、丘陵地なので山を切り谷を埋めて平坦な会場を作る大規模な土木工事にもお金はかかりますが、それよりお金がかかったのはインフラ整備でした。

1967年に政府が計上した万博関連事業は総額6,500億円。1968年の万博関連公共事業費予算は6,675億円でした。全ての万博関連事業予算がここに入っていたわけではありませんが、その内のほとんどが道路・鉄道・空港・港湾整備などの交通インフラに関係する予算でした。

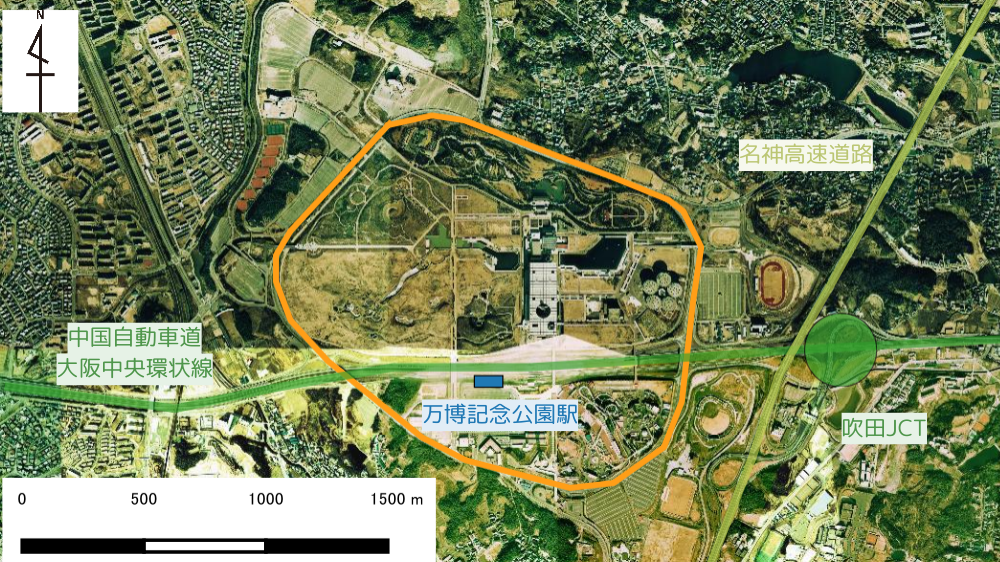

大阪市の中心部と会場を結ぶ地下鉄御堂筋線と直結する北大阪急行電鉄が千里中央駅まで延伸しました。さらに、万博への主な交通手段として、会場のメインゲートである万国博中央口駅までの会場線が整備されました。

伊丹空港では海外からの来場者の増加を見込み、3000mのB滑走路を整備して国際線を多く迎えました。ターミナルビルの新設が行われ、国際的な玄関口としての機能が強化されました。

大阪港や神戸港では、大型客船の入港に備えて岸壁や旅客上屋が整備されました。

道路は名神高速道路と中国自動車道の高速道路の整備、中央環状線や大阪内環状線などの幹線道路の整備が行われました。

これらのインフラ整備は大阪に限らず、日本の経済発展と都市交通基盤の整備に大きく貢献しました。

高度経済成長期にあった日本では、日本万国博覧会によって交通インフラ整備を推し進め、会場の跡地を都市開発をするために実施した意図があったものと思われますが、万博跡地に都市開発は行われませんでした。

万博会場の跡地利用は?

万博開催中から、関西の財界は東京一極集中の是正のために万博跡地は行政機関や研究機関を集中的に立地させる案が多く出ていました。大阪府は跡地を都市センターにする計画を立てていました。

万博開催に合わせて整備された交通インフラは、都市開発構想を前提としたものでもありました。

しかし、都市開発の構想は、1970年12月23日に跡地利用を「緑につつまれた文化公園」とする中間報告を大蔵大臣に提出し、そのまま広大な緑地公園としての整備が中心となりました。

なぜ、都市開発が行われなかったのかについては、当時の時代背景が影響したものと思われます。

1955年頃から大阪で産業活動が活発化し、工場から排出されるばい煙や排水によって大気汚染や水質汚濁などの産業型公害が発生していました。

当時の状況は大阪環農水研 創立100周年記念誌(※外部サイトが別タブで開きます)に詳しく書いてあります。

伊丹空港では、1969年に周辺住民が航空機の騒音公害に悩まされていたため、伊丹空港に対して夜間利用の差し止めを求めた民事訴訟が行われました。

このような時代の中、大阪府は1969年及び1971年に公害防止条例が制定され、1973年に伊丹市は大阪空港(伊丹空港)撤去都市宣言をしました。

当時の時代背景がどの程度影響して、跡地利用は「緑につつまれた文化公園」に至ったのかは説明しにくいですが、結果として自然公園として現在の形になっています。

万博開催中は、テーマである「人類の進歩と調和」の「進歩」ばかりが強調されており、「調和」がおろそかになっていましたが、「緑につつまれた文化公園」によって「調和」を達成されることになりました。

まとめと感想

実際に万博記念公園に行ってみたことがあります。太陽の塔内部とEXPO’70パビリオンに行って、当時の熱狂を知ることが出来ました。

会場内とその周りを歩いてみたところ、会場になる前は何もなかったのだろうなと思い、航空写真を確認したら本当に何もありませんでした(失礼)。

万博の盛り上がりも大事ですが、万博によって整備されたものと跡地はずっと長く残る訳なので、万博が残したものの方が大事だと思います。

日本万国博覧会はインフラ整備に大きな貢献し、パビリオンの展示は日本がこれだけ発展したことを世界に示せたと思います。

しかしながら、万博会場の跡地は都市開発の思惑が強い中、自然公園となったのは「人類の進歩と調和」の「調和」が達成されたといえば、聞こえはいいですが当初の思惑からズレたのも事実です。

自然公園にしたいのであれば当初から跡地利用を決めて、

『万博のテーマである「人類の進歩と調和」の「調和」は、跡地を「緑につつまれた文化公園」にして達成します』

と進めるのが筋だとは思いますが、そうすると財界を中心に万博への投資をしてくれない懸念があったのかもしれませんが、、

欧米で開催された万博は都市計画と一体に跡地利用を考えた万博が多いらしいです

世間一般的には、アジア初めて開催された日本万国博覧会は、日本の発展を世界に示して、大盛況の内に幕を閉じた大成功した万博として認知されていると思いますが、私は「高度経済成長期の勢いで乗り切った、グダグダな万博」だと思います。

都市開発を意図して会場を設営したにも関わらず自然公園となった、最後までグダグダな万博だったと思います。

自然公園がダメだったと言いたい訳ではなく、テーマと計画に沿った運営をして欲しかったと言いたいだけです

日本万国博覧会から55年が経った今、EXPO2025大阪・関西万博はテーマに沿った万博となっているのか、万博で達成したいテーマはその後どうなるのかについてみていきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

参考文献

吉村 元男 「大阪万博が日本の都市を変えた」ミネルヴァ書房 2018年7月

大阪府立環境農林水産総合研究所 創立100周年記念誌(※外部サイトが別タブで開きます) 2020年3月 85ページ