※この記事は2025年1月27日に行った時の情報をもとに作成しています。

どうも、ともだちのともだちは赤の他人です

万博記念公園といえば、大阪・関西万博が注目されるいま、改めてその魅力を感じさせる場所です。1970年の日本万国博覧会のシンボルといえば、「太陽の塔」があります。

「太陽の塔」は外から眺めるだけではなく、実は内部に入れるんです。

公園内にあるEXPO‘70パビリオンでは、1970年の日本万国博覧会の歴史や当時の熱気を体感できます。

この記事では、太陽の塔内部の魅力と注意点からEXPO‘70パビリオンの見どころ、そしてちょっとした散策まで紹介します!

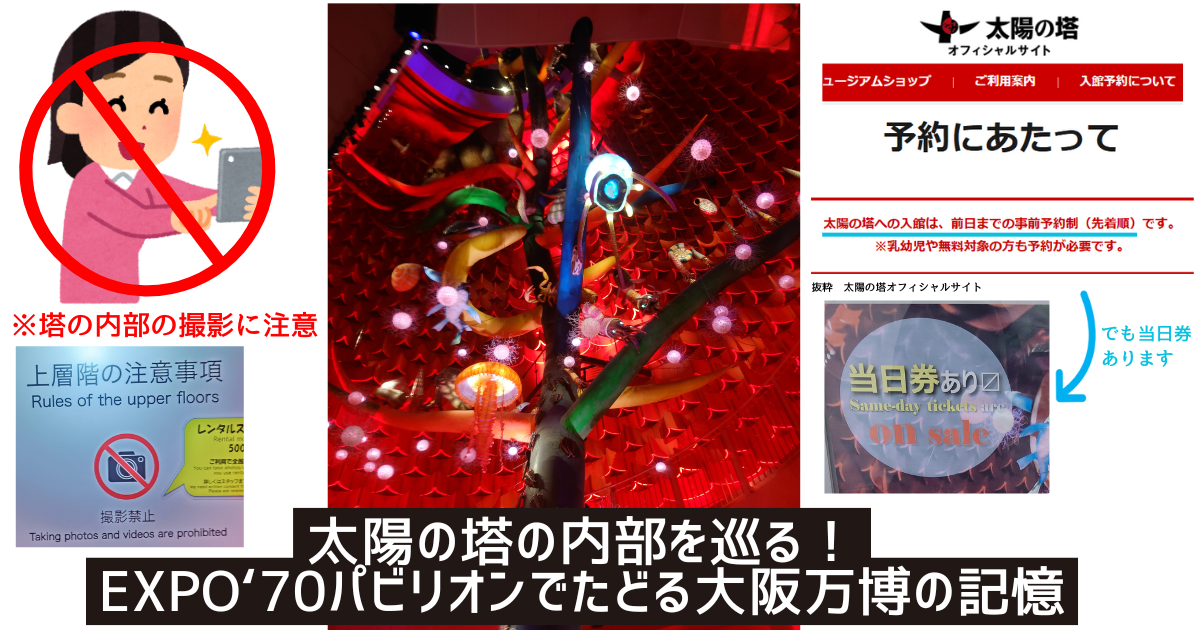

前日までの予約必須? 太陽の塔 内部観覧の注意点

まず、太陽の塔のオフィシャルサイトを確認すると、「前日までの事前予約制(先着順)です」と書いてあります。

※外部サイトが別タブで開きます

予約なしでは入れないのかと思い、現地に到着したら、、

いや、当日券あるんかい

当日は平日の月曜日ということもあり、人数に余裕があったためだと思われますが、当日券の有無については書いて欲しかった。

なぜなら、予約制ということを知らずに前日に慌てて予約した自分が馬鹿らしくなったからです(汗

とは言え、当日券はなくなる場合もあるので、事前購入をオススメします。

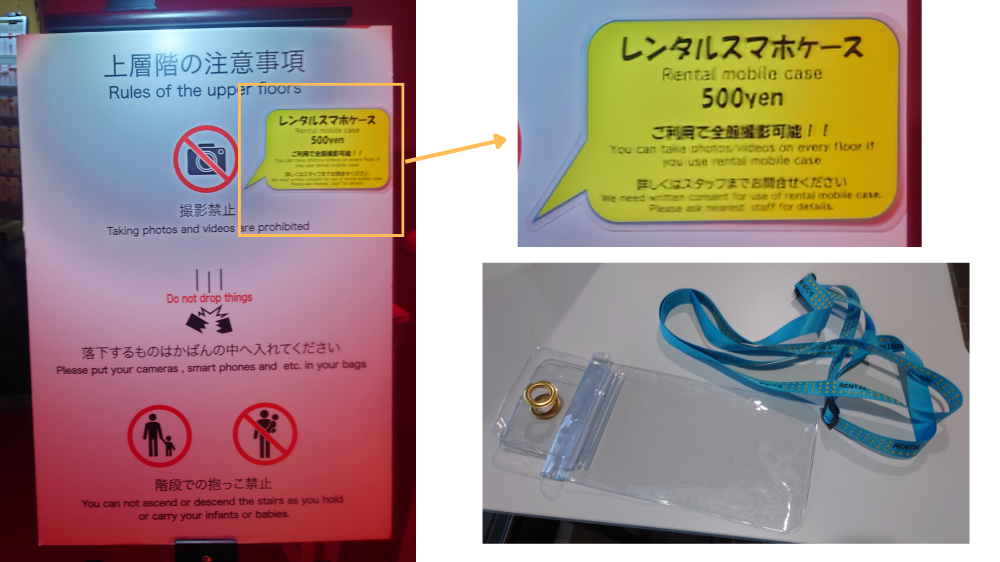

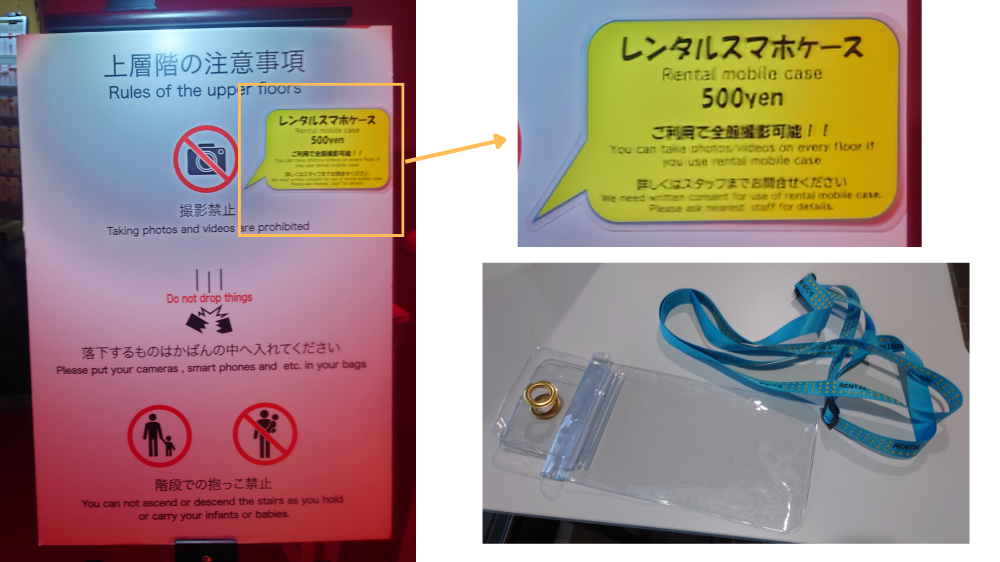

事前予約をする際に塔内ルールというものがあり、その中には

館内撮影可能場所は、撮影機材の落下のおそれのない塔内部1階(地底の太陽ゾーン及び生命の樹の1階展示フロア)のみです

と書いてあるので、1階から頑張って撮影するかと思い現地に行ったら、

いや、上層階も撮影できるんかい

落下防止のため、塔内撮影専用のスマホケースに入れて、たすき掛けで持ち歩けば全館撮影が可能です。

良い意味で裏切られましたが、公式サイトの塔内ルールに情報を入れて欲しかった。事前予約制や不親切な部分は大阪・関西万博でも通じていることに残念に思いました。

ケース越しの操作になるため、画面タッチが反応しにくく、指紋認証が作動しにくいのが少し難点。

ケースに入れる時には、画面消灯後のロック時間を変更するなどの工夫をすると、快適に撮影が出来ます。

もちろんですが、自分で持ってきたスマホケースでは課金を回避できないのでご注意を。

塔内では必ずたすき掛けで装備してください! 持っているだけじゃ意味がないぞ!

太陽の塔の内部に入る前にあったものとは

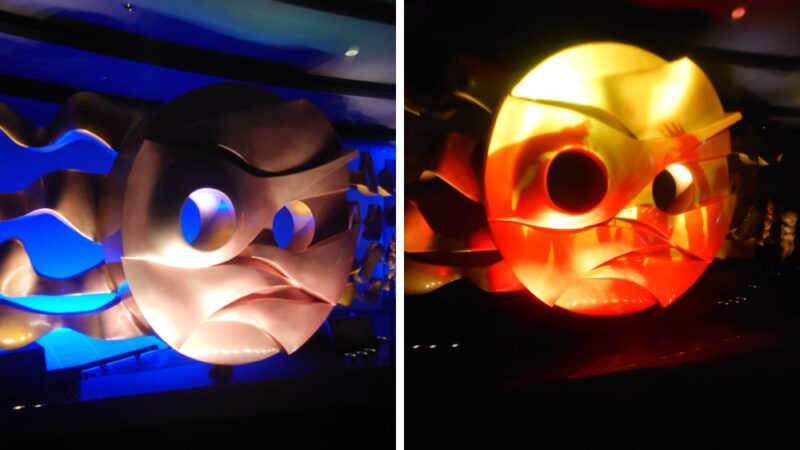

塔の内部に入る前に、まず目に飛び込んでくるのが「地底の太陽」です。

1970年当時、太陽の塔の前に広がっていた「調和の広場」の地下には、過去を象徴する「根源の世界」が広がっていて、「いのち」「ひと」「いのり」の3つのテーマが描かれていました。

この「地底の太陽」は、その中でも「いのり」を象徴する存在として展示されていました。

現在展示されているものは、復元されたものですが、1970年当時にはなかった3種類の映像とプロジェクションマッピングを駆使して、当時の世界観を蘇らせていました。

いざ、太陽の塔の内部へ

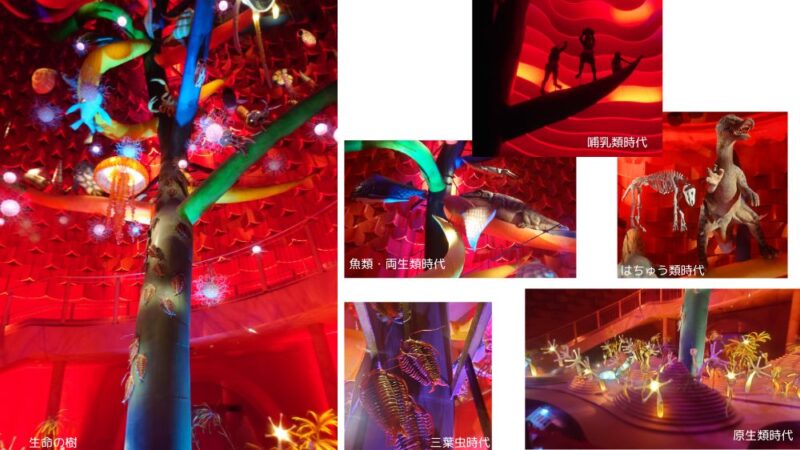

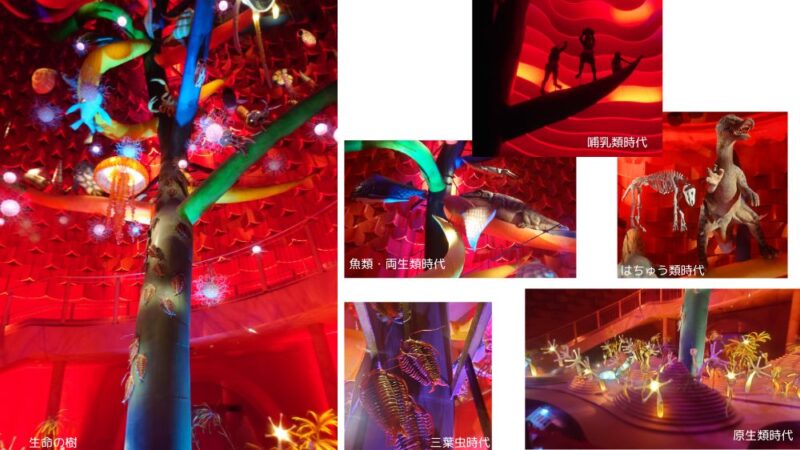

まず入って目の前に現れるのが、「生命の樹」です。原生生物から人類に至るまでの生命の進化の物語を、塔の内部空間を舞台に壮大に表現しています。

塔の下から順に、原生類時代、三葉虫時代、魚類・両生類時代、は虫類時代、そして哺乳類時代の生物が33種類展示され、まるで進化の旅を体感しているような気分になります。

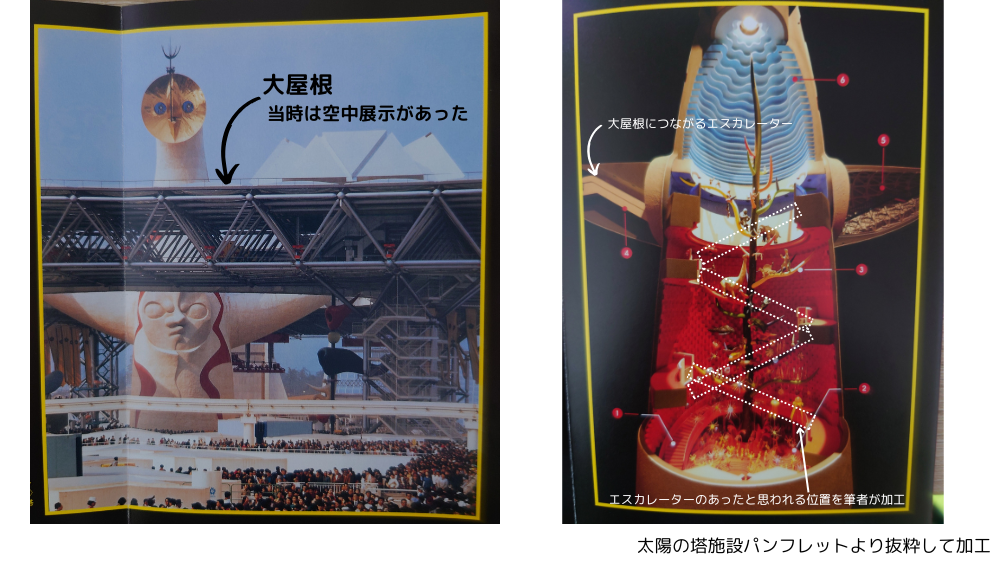

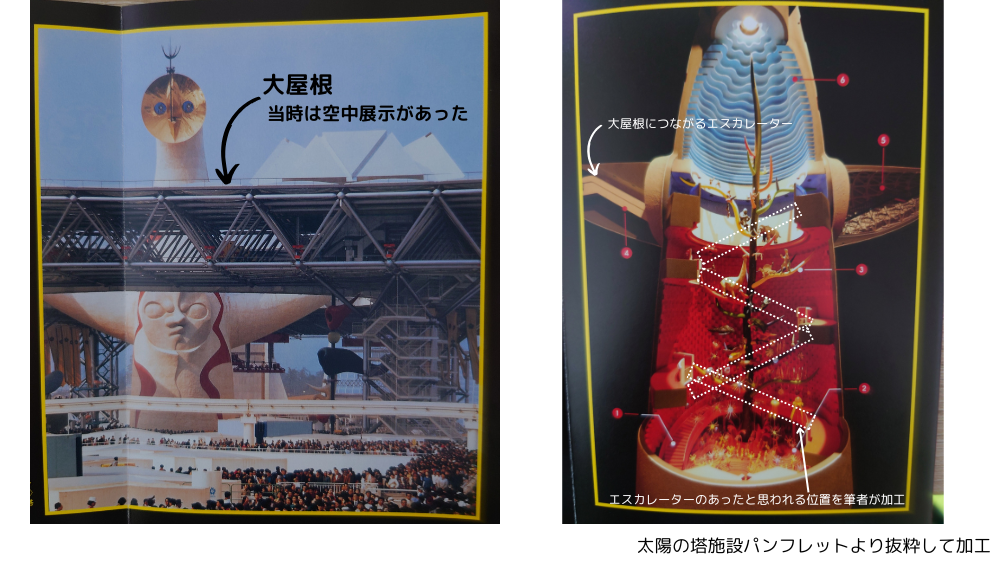

1970年の大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」。太陽の塔はテーマ館としてこのテーマを体現し、地下展示(過去)の「地底の太陽」から未来を象徴する空中展示へとつながる壮大な構造を担っていました。

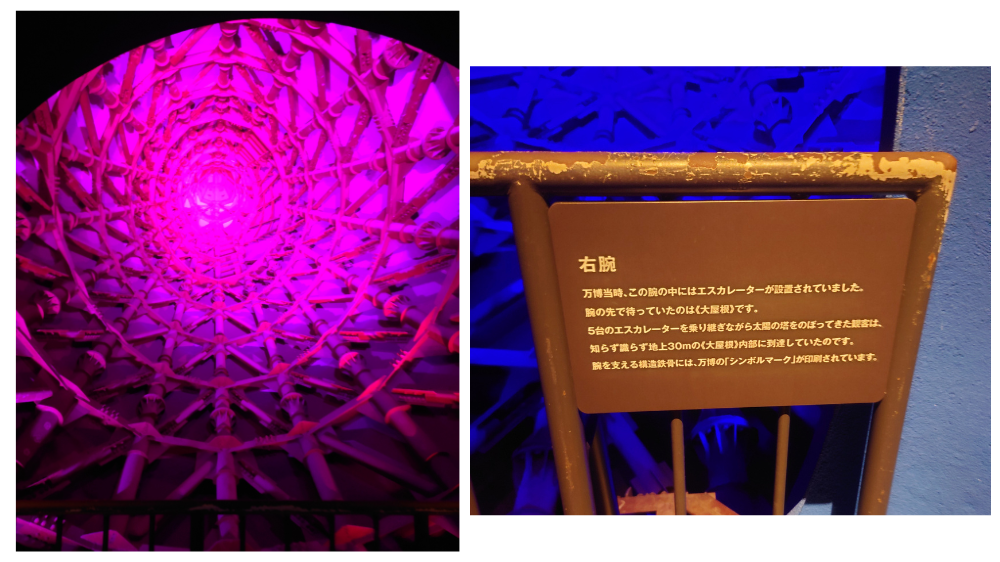

当時は4基のエスカレーターを乗り継ぎ、さらに右腕内に設置された5基目のエスカレーターで空中展示へと進んでいきました。

まさに過去から現在、そして未来へと続く進化の物語を、そのまま体験できる空間でした。

現在では、残念ながら空中展示はありませんが、塔内を階段で上って、哺乳類時代までの進化の物語をしっかり味わうことができます。

ちなみに、空中展示はどんなものだったかについては、EXPO‘70パビリオンに展示されています。もしどんな展示だったのか気になる方は、そちらもぜひ訪れてみてください。塔内には「生命の讃歌」という曲が流れていて、その幻想的な旋律が空間に深みを与えてくれます。

写真や映像では伝わりきらないこの圧倒的な空間の迫力は、実際に足を運んでみないと味わえないもの。

ぜひ一度訪れて、この特別な世界を自分の目で体感してほしいです。

EXPO‘70パビリオンは当時の熱気と歴史を知れます

太陽の塔から東に400m程度のところにEXPO‘70パビリオンがあります。

1970年の万博当時は「鉄鋼館」でしたが、現在は日本国際博覧会(大阪万博)の映像・写真や当時使われていたものが展示されており、万博の熱気や歴史を振り返ることが出来ます。

入場料500円で本館と別館の両方を見学可能です。

中に入ると、当時の資料や記録があります。中でも面白かったのが、「万博見学の七つ道具」の紹介パネルです(写真右上)。

ガイドブックに紹介されていたこの七つ道具は、サングラス、帽子、ズック靴(今でいうスニーカー)、折り畳み椅子、ビニール風呂敷、方位磁石、小銭……となんとも昭和らしいセレクション。

今の感覚で言えば、スマホがあれば方位磁石も財布も代用できますが、サングラスと帽子、そして歩きやすい靴(ズック靴)は、今の大阪・関西万博でも十分通用しそうです。

ビニール風呂敷は……本当に使っていたのか、ちょっと疑いたくなります(笑)。

もう一つ印象に残ったのが、当時の入場料金表(写真右下)。

大人800円(当時の物価ではやや高額)という価格もさることながら、「戦傷病者手帳」や「被爆者健康手帳」を対象とした特別割引入場券の記載があることに、時代の背景を感じました。

万博の開催は戦後からわずか25年。高度経済成長の真っ只中とはいえ、戦争の記憶がまだ社会の中に色濃く残っていたことがわかります。

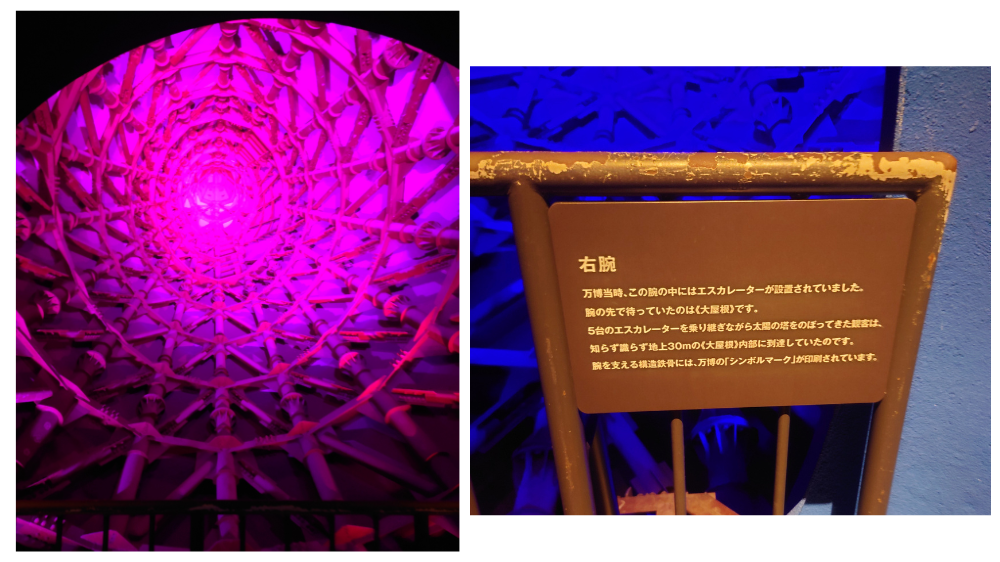

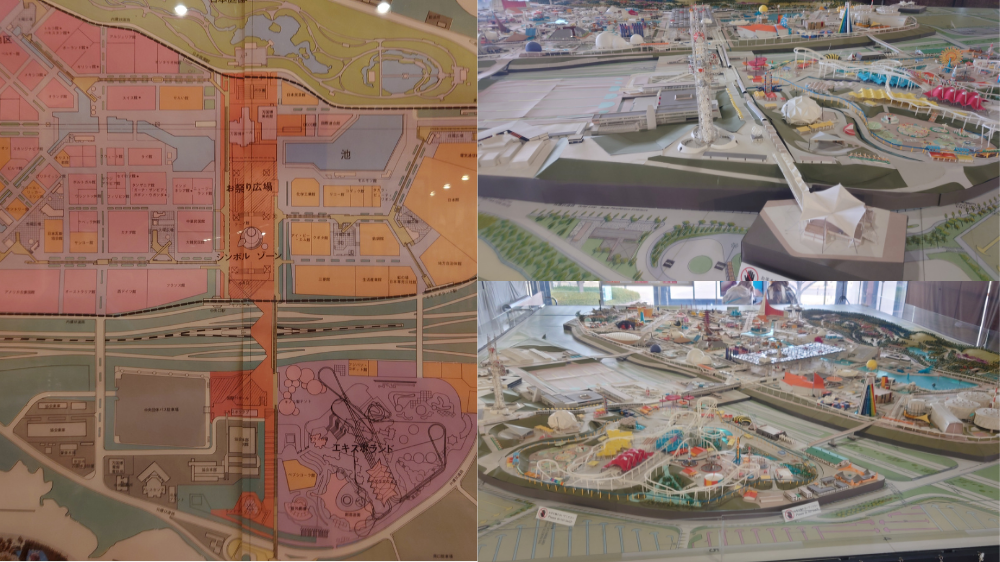

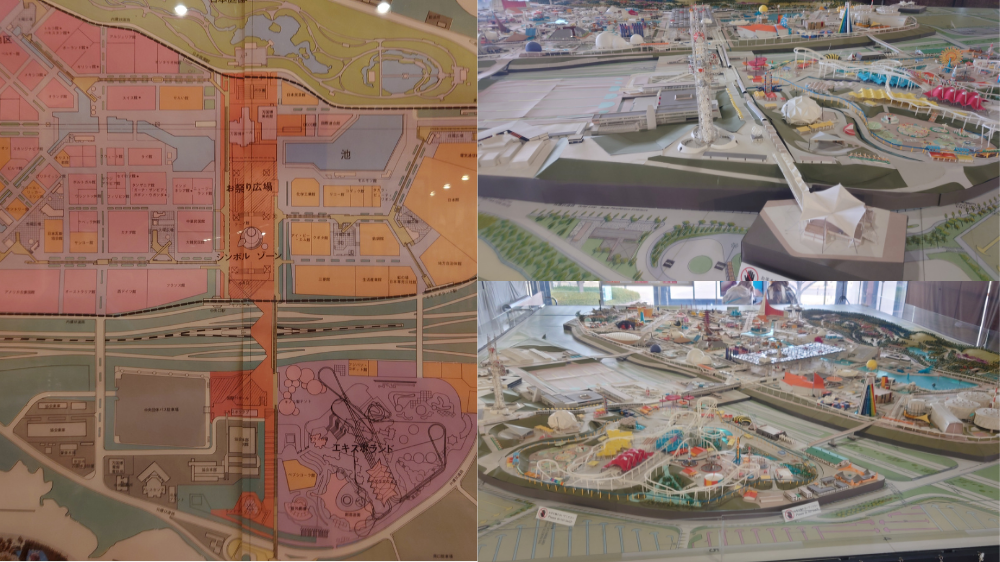

足を進めると、当時の会場を再現した大型のジオラマや会場図に出会えます。ここでは、1970年大阪万博の全体像を視覚的に把握できる展示が揃っています。

EXPO‘70パビリオンの見どころのひとつが、この「会場全体の地図」や「ジオラマ展示」です。当時の会場は東西に大きく広がっており、中央の「お祭り広場」と太陽の塔を軸に、企業や各国のパビリオンが密集していたことがわかります。

会場のには南には「エキスポランド」という遊園地が併設されていました。

科学技術や未来社会をテーマにした本体の万博会場が、どちらかといえば大人向けの展示が中心だったのに対し、エキスポランドは小さな子ども連れの家族が気軽に楽しめる場として機能していました。

このような構造は後の地方博でも見られる構造で、つくば万博やポートピア’81などにも遊園地ゾーンが設けられました。

「遊園地」は昭和的だと思う今日この頃。平成から一気に減ったイメージ

こうして立体的に再現された展示を見ると、万博がただの展示イベントではなく、「未来の都市空間」を丸ごと一つ作り上げる壮大な試みだったことが伝わってきます。

当時の空気感や、パビリオンを巡る楽しさを想像しながら見ていると、まるで1970年の万博をタイムスリップして歩いているかのような気持ちになれますよ。

本館を見学し終えたあとは、別館にも立ち寄ってみました。

こちらでは、1970年万博のテーマである「人類の進歩と調和」に焦点を当てた展示があります。当時の来場者たちが夢見た“近未来”を感じ取ることができます。

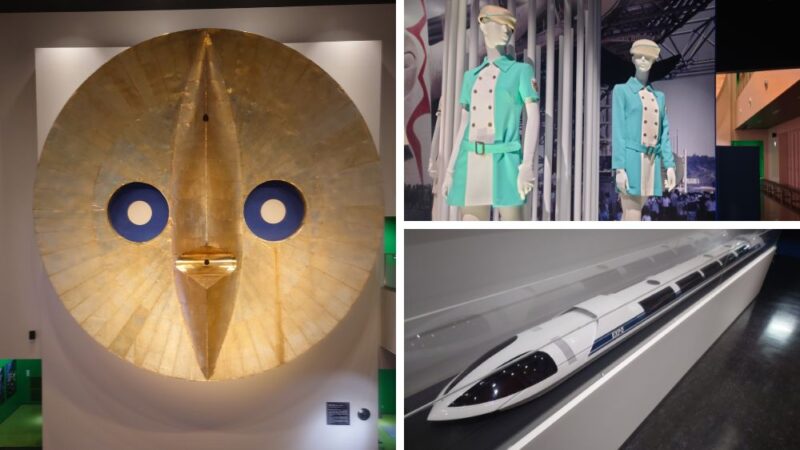

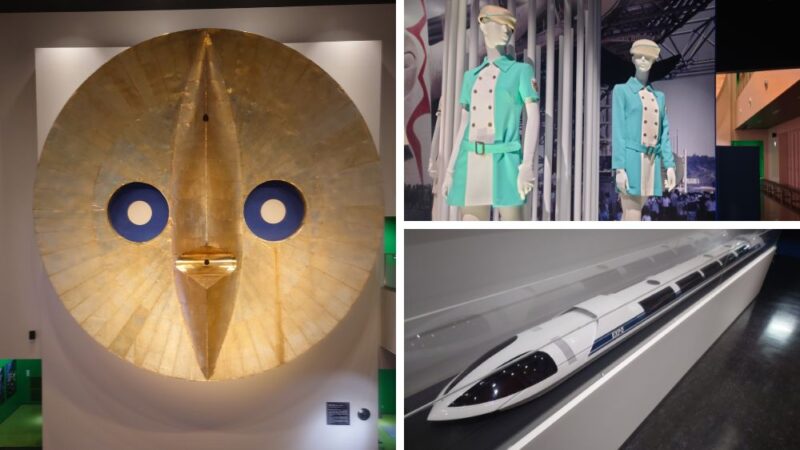

別館のメインの展示は太陽の塔の頂部に設置されていた「初代・黄金の顔」。現在の太陽の塔にあるものは、実は二代目だったことはここに来て初めて知りました。

写真では伝わりにくいですが、めちゃくちゃデカくて迫力があります。間近で見ると、スケール感と鋼板を張り合わせて出来た様子が確認できます。

写真右下のリニアモーターカーは、万博当時に展示されていたリニアモーターカーの試作車デザイン。開放的な大きな窓の下には大きな丸机に椅子が設置してあり、「リビングのような空間で移動する未来」が夢見られていたことがわかります。

写真右上は当時のテーマ館でホステスたちが着用していたユニフォーム。鮮やかなミントグリーンに白のラインが入った、今見てもおしゃれなデザインです。

他のユニホームも当時のファッショントレンドであったミニスカートが基本だったのも、時代の流行を感じさせてくれます。他にも各パビリオンの個性豊かなユニフォームが紹介されていて、ファッション目線でも見どころたっぷりです。

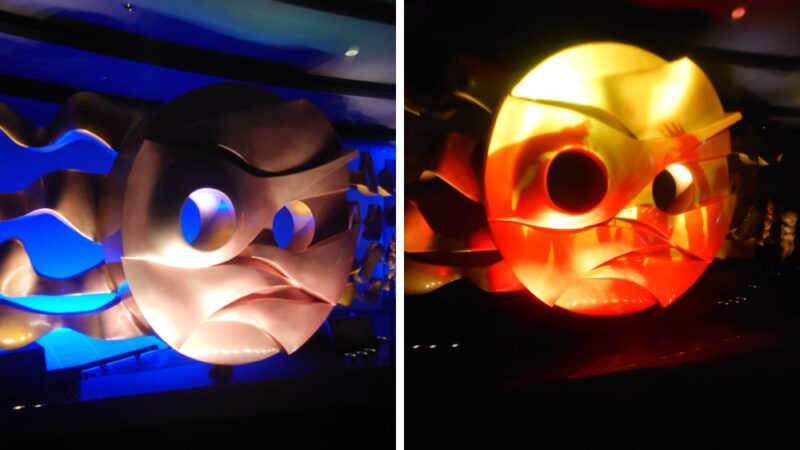

他にも太陽の内部に展示されていた一部の生物模型たちを間近でみることが出来ます。

模型の色使いに見覚えがあると思ったら、模型を製作したのはウルトラマンでお馴染みの円谷プロダクションらしいです。

別館の展示は、単に“懐かしい”だけでなく、当時の人々がどんな未来を思い描いていたのか、というまなざしに触れられる貴重な空間です。

「人類の進歩と調和」という大きなテーマのもと、科学、芸術、デザインが融合していた1970年の熱量を体感してみてください。

当時の会場図を持って万博公園を巡ろう♪

EXPO‘70パビリオンの受付で当時の会場図が印刷されたクリアファイルを発売しています。このクリアファイルはEXPO‘70パビリオン限定なので、ミュージアムショップには売っていません。

このクリアファイルに万博記念公園の園内マップを入れると…

なんと、万博記念公園の園内マップと当時の会場図が重なるように出来ています。これを持って公園を歩くとパビリオン跡地を地図を見ながら巡ることができます。

ちなみにソ連館の跡地はあじさいの森だぞ

実際に園内マップをファイルに入れて園内を散策してみました。

月に石でお馴染みだったアメリカ館の跡地はアスレチックになっていました。

写真では伝わりにくいですが、窪地になってると思ったらパネル展示に答えがありました。写真では確認しづらいので以下に掲載します。

地表面から6m掘り下げ、外周に約7mの高さのアスファルト・ブロック張りの土手を盛りあげ、その上を長径142m、短径83.5mの長円形の膜で覆った空気膜構造になっていました。

パネルにあるアメリカ館の写真をみたら、東京ドームと同じ膜構造でした。 東京ドームより前に同じ構造で建てられていたとは知りませんでした。

まとめと感想

太陽の塔 → EXPO’70パビリオン → 園内巡りという順番で紹介してきました。

太陽の塔では、テーマ館の一部を実際に体感することができますが、見学にはいくつか注意点があります。

まず事前予約制となっていますが、当日でも空きがあればチケットを購入できる場合があります。また、公式サイトでは館内撮影は1階のみと記載されていますが、スマホ用の専用レンタルケースを太陽の塔内部の受付で借りれば全館で撮影が可能です。事前に知っておくと、より満足度の高い見学ができます。

太陽の塔ではテーマ館の一部を実際に体感し、EXPO’70パビリオンでは「万国博覧会とはどんなものだったのか」を知ることができます。さらに別館では、当時人々が思い描いた近未来像や、初代「黄金の顔」の迫力を間近で感じることができます。

園内を巡る際には、EXPO’70パビリオンで展示されていた会場図やペーパークラフトと見比べることで、当時の万博会場が現在どのように姿を変えているかを再認識できます。

特におすすめなのが、EXPO’70パビリオン限定のクリアファイルに園内マップを入れて歩くこと。当時と現在を比べながら歩くことで、より深く楽しむことができるはずです。

1970年の日本万国博覧会に訪れたことがある方であれば、懐かしい思い出がよみがえる時間になると思います。ぜひクリアファイルを手に入れて、当時と今をつなぐ園内巡りを楽しんでみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。