アトム君、一体どこを指しているの?

淡路島!!

どうも、ホテルニュ~ア~ワ~ジ です

前編・後編ではこんな人は大阪・関西万博に行かない方がいいと強めのタイトルでしたが、万博の心構えと準備について書きました。

後編に書いた通り、敗北はしましたが、会場を巡りいくつかのパビリオンに入り、感じたものがありましたので皆さんと共有したいと思います。

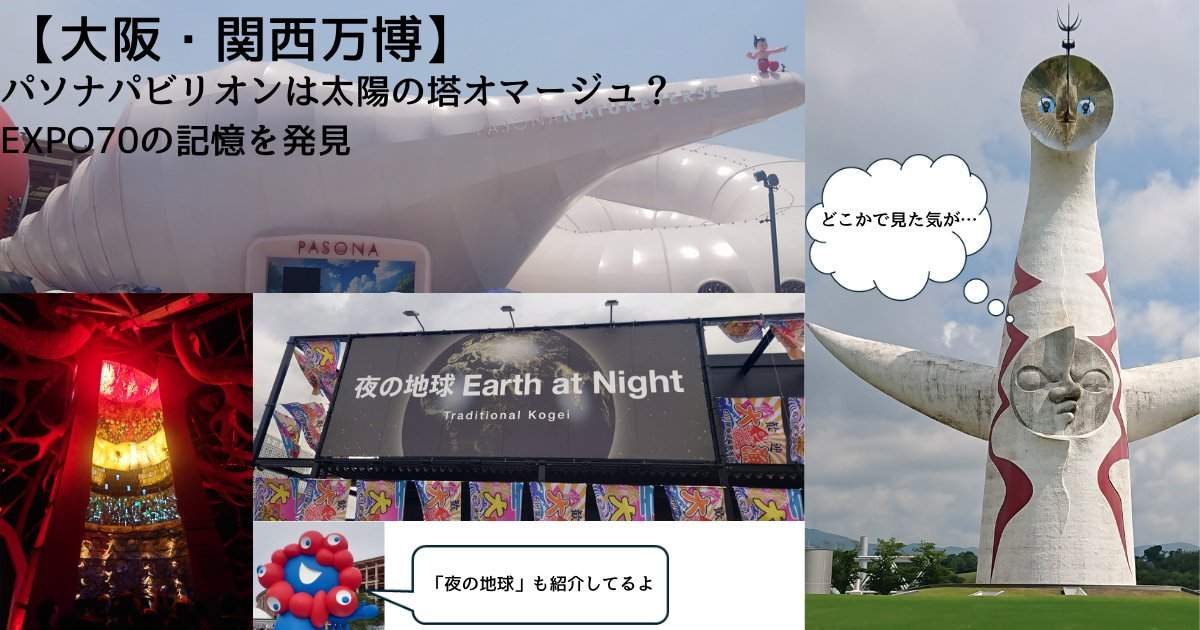

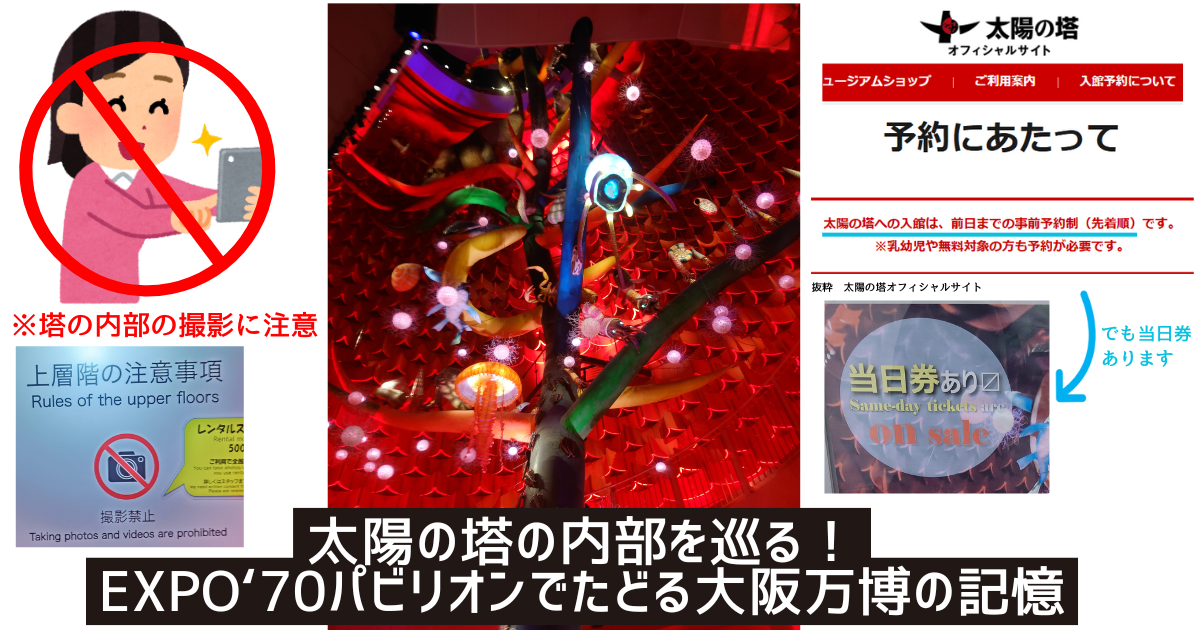

「生命進化の樹」は太陽の塔のオマージュだった?

まず、大阪・関西万博に行ったら外せないパビリオンは、パソナパビリオンでした。なぜなら、「生命進化の樹」を一目見てみたかったからです。

建物の外観は、巻貝が合わさったような構造で、その奥にはアンモナイトを模した形状が組み合わされています。そして中に入ると、中央にそびえ立つ「生命進化の樹」が現れ、よく見るとその両端には、まるで腕を伸ばしているような造形が。

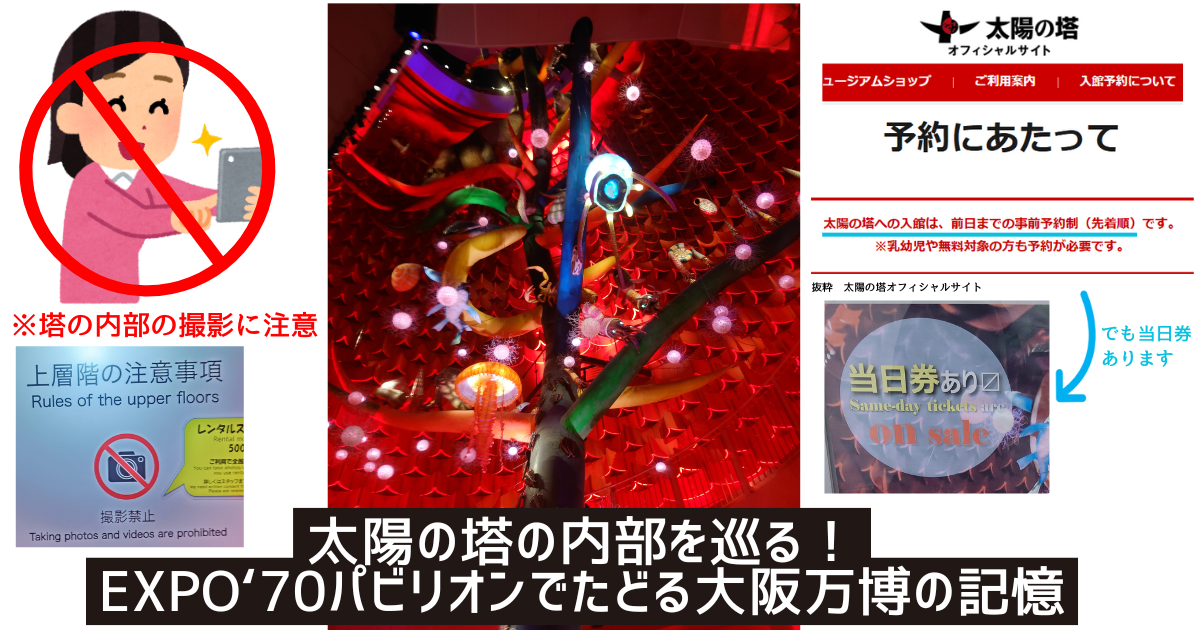

これはどこかで見たことがある……そう、太陽の塔の内部構造にそっくりなのです。

太陽の塔では、生命の誕生から現在まで進化を「生命の樹」として塔の内部で表現していました。「生命進化の樹」は、現代的に「生命の樹」を再解釈したものといえるでしょう。

太陽の塔に訪れた記事はこちらになります。

「生命進化の樹」では、生命のいない世界から始まり、太陽が地球を呑み込む未来へ向けて0に戻る……という壮大な進化のループが、ダイナミックに描かれていました。

「生命進化の樹」について詳細に知りたい方は、公式HPに解説がありますので、以下のリンクからどうぞ。

生命進化の樹|The Tree of Life Evolution

※外部サイトが別タブで開きます

太陽の塔の腕のイメージを奥のアンモナイトと整合させるために、外観を二枚貝型にしたのはセンスを感じました。太陽の塔の内部に行ったことがある人なら、思わずニヤリとするはずです。

輝くアンモナイトの存在感

パビリオンの奥に入ると、建物のモチーフにもなっている巨大なアンモライトが展示されていました。大きさもさることながら、何より目を引くのがそのキラキラとした輝きです。

展示解説では、「化石になる過程で地層から加わった圧力や収縮によってできた亀裂に、炭酸カルシウムなどの鉱物が入り、結晶化することでこの輝きが生まれる」と説明されていました。世界中のアンモナイト化石の中でも、特に光学効果に優れたものが「アンモライト」と呼ばれます。

「それなら、どこにでもありそうなのでは?」と疑問に思い、さらに調べてみると、実はこの輝きの秘密には地質学的な背景があることがわかりました。

アンモライトがキラキラ輝く理由は、殻に含まれる「アラゴナイト層」が非常に薄く、何層にも重なっていること。この層構造が光の干渉を生み出し、独特の光彩を放っています。通常のアンモナイト化石では、このアラゴナイト層は保存状態が悪く、崩壊してしまっているため輝きません。

では、アンモライトが形成されるほど保存状態が良い地層とはどこか?——その答えがカナダ・アルバータ州のベアパウ累層です。

「累層(Formation)」とは、特定の時代に堆積した特徴的な地層の集合体のこと。ベアパウ累層は、内陸海の底にたまった泥岩や頁岩などで構成され、酸素が少ない環境だったため、殻の分解が進まずアラゴナイト層がそのまま残ったというわけです。

さらに、ベアパウ累層では地殻変動や熱変成などの影響も少なく、鉄やマンガンなどの鉱物成分が殻に取り込まれて多彩な輝きを生み出しました。このような地質条件がそろっている場所は世界的にもまれで、アンモライトはほとんどがカナダ産とされています。

つまり、アンモライトの輝きは偶然の奇跡ではなく、数千万年の地質環境によって守られた奇跡の化石なのです。

この背景を知ったうえで見直すと、展示されていたアンモライトはとても尊く感じられました。

なぜパソナがパビリオンを?

アンモライトの先には、ネオアトムとブラック・ジャックが登場し、来場者を迎えてくれます。その先にはこのパビリオンの目玉ともいえる展示、iPS細胞から作られた心臓と心筋シートの実物展示がありました。

そして、正直あまり期待していなかったのですが、NATUREVERSEショーは非常に印象的でした。 約2m四方のLEDキューブが中央で動き、そこに映像が映し出されるという立体的かつ没入感のある演出は、未来的で迫力がありました。

……が、私がショーに入ったタイミングはちょうど終盤だったため、正直「すごかったと思うけど、全部見たかった…」という気持ちが残ってしまいました。30分おきに上映されていたようですが、こうした案内がもっと目につく形で出ていれば、と思わずにはいられません。

やはり今日は上手くいかない日でした

ここまで見てきて、ふと湧いてきたのが「そもそも、なぜ人材派遣で有名なパソナがこのようなパビリオンを?」という疑問です。

その答えのヒントは、出口で配布されていた「淡路島フェリー」のパンフレットにありました。

パソナグループは、兵庫県淡路島で「ニジゲンノモリ」という大型のエンタメ施設を運営しています。当記事の冒頭の地図でも示しましたが、アトムが指していた方向も淡路島方面で、これが伏線だったのかと後から気づきました。

パソナパビリオンの協賛企業一覧 協賛一覧にニジゲンノモリがあることを後で知りました

パソナといえば人材サービスのイメージが強かったのですが、地方創生や観光・エンタメ事業にも力を入れていることを知り、「なるほど、これはその発信の一環だったのか」と納得しました。

なんだかんだ言ってこれが一番良かった? 夜の地球

個人的に一番印象に残ったのが「夜の地球」です。

まず入口には大漁旗が掲げられており、「これは石川県輪島市の伝統か?」と目を引かれました。

パビリオンの主役は、石川県輪島市の伝統工芸・輪島塗で作られた輪島塗大型地球儀。輪島塗とは、高級漆器として知られ、漆の模様に金粉をつける「蒔絵(まきえ)」、彫り込みによる模様の「沈金(ちんきん)」、艶を極めた「呂色(ろいろ)」などの技法が特徴です。その艶やかさと金のきらめきを活かして、“夜の地球”の幻想的な美しさが表現されていました。

この大型地球儀は、実は万博のために新たに制作されたものではなく、元々は石川県立地場産業振興センターに展示されていたもので、能登半島地震で被災。しかし奇跡的に無傷だったことから、“奇跡の地球儀”として万博に移動展示され、復興のシンボルとしても注目されています。

加えて、展示の周囲には日本各地や外国の主要都市の「夜の姿」が展示されており、たとえば東京の夜景では、東京駅・渋谷・新宿・池袋が明るく描かれ、皇居や代々木公園周辺は暗く表現されるなど、地理的・文化的特徴が視覚的に示されていました。中には、アクアラインの海ほたるまでが描写されており、その細やかさにも驚かされました。

この展示の魅力は、写真ではなかなか伝わりにくいものです。艶やかに輝く輪島塗の美しさは実際に自分の目で確かめることでこそ体験できるもの。万博に行く方には、ぜひ立ち寄っていただきたい展示の一つです。

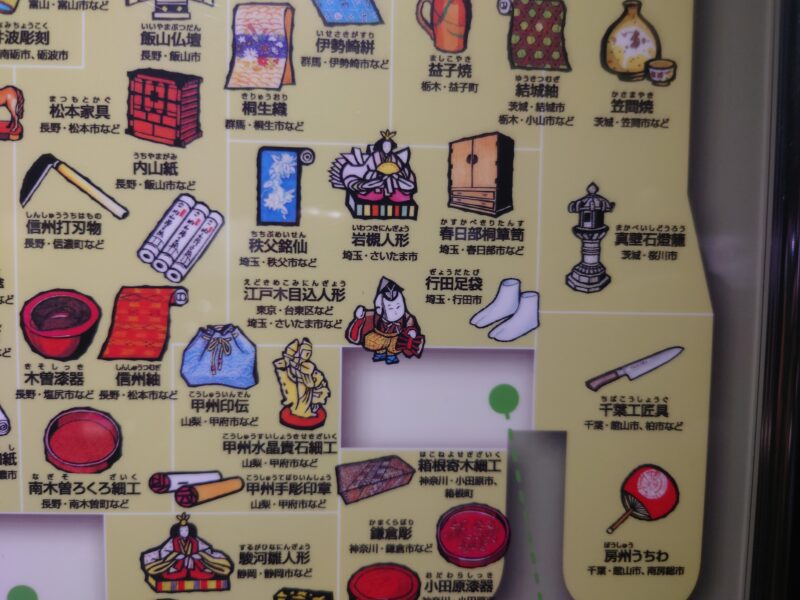

他にもパネル展示があり、日本全国の伝統的工芸品について知ることが出来ました。

全国にこんなにも伝統的工芸品があるのは知らなかったです

また、全国の伝統的工芸品を一覧できるパネル展示もあり、日本にこれほど多くの地域文化があることにあらためて気づかされました。埼玉県の岩槻人形も紹介されていて、後日あらためて記事にしたいと感じた発見でした。

人形の町である、岩槻を舞台とした作品の「その着せ替え人形は恋をする」の聖地巡礼に行ってきました。

まとめ

この記事では、大阪・関西万博を訪れて「実際に行ってよかった」と感じたパビリオンや展示、そこから得た発見についてご紹介しました。

パソナパビリオンは、訪問時には正直「よくわからないな」と思ってしまった部分もありましたが、あとから調べることで建物の造形や展示の意図に気づき、設計者の“粋”を感じることができました。アンモライトに関しては、このブログのテーマでもある地理・地学的な視点からも発信できたことが大きな収穫でした。

また、「夜の地球」はたまたま空いていたので立ち寄ったのですが、輪島塗の美しさや全国の伝統工芸品について新たな学びがあり、思いがけず心に残る展示となりました。

少しでも、これから万博に行く方の参考になればうれしいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

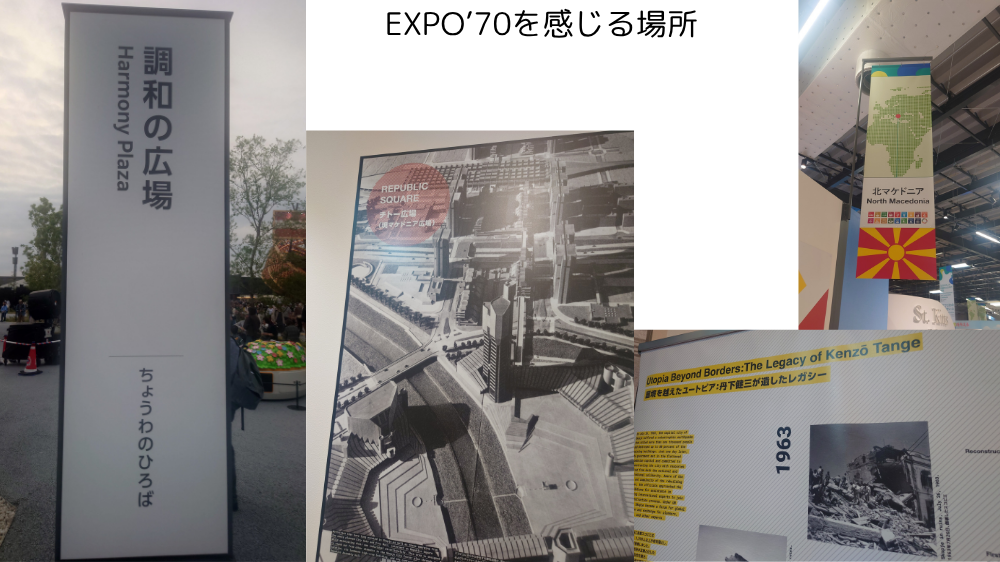

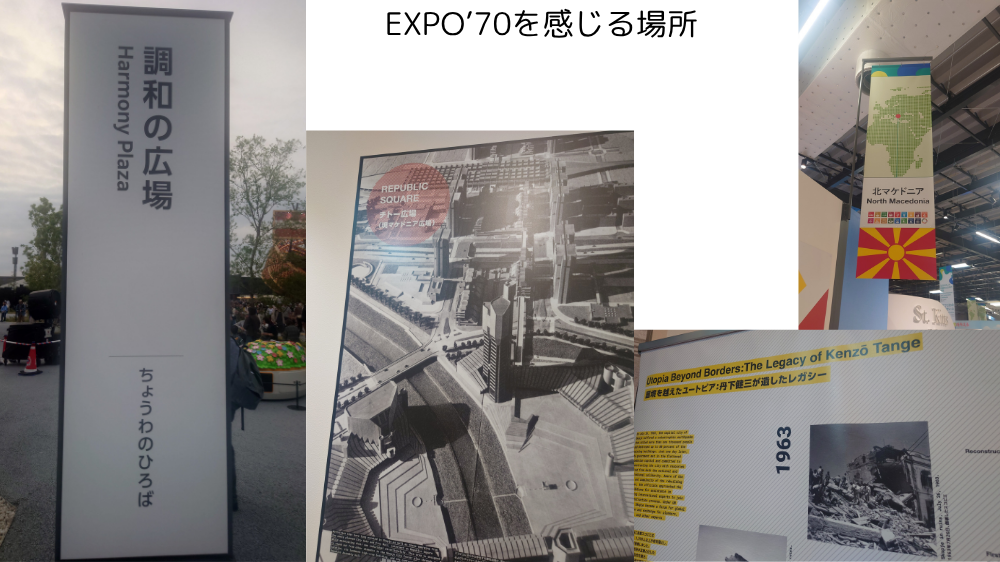

おまけ EXPO’70の記憶を感じた場所

会場内には、「調和の広場」や「進歩の広場」など、1970年の大阪万博(EXPO’70)のテーマである「人類の進歩と調和」を思い起こさせるエリアがありました。

今回の大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。それもあって、正直「過去にはあまり触れないのかも」と思っていたのですが、こうした場所に出会って、「EXPO’70の精神もちゃんと残されているんだな」と、少し嬉しい気持ちになりました。

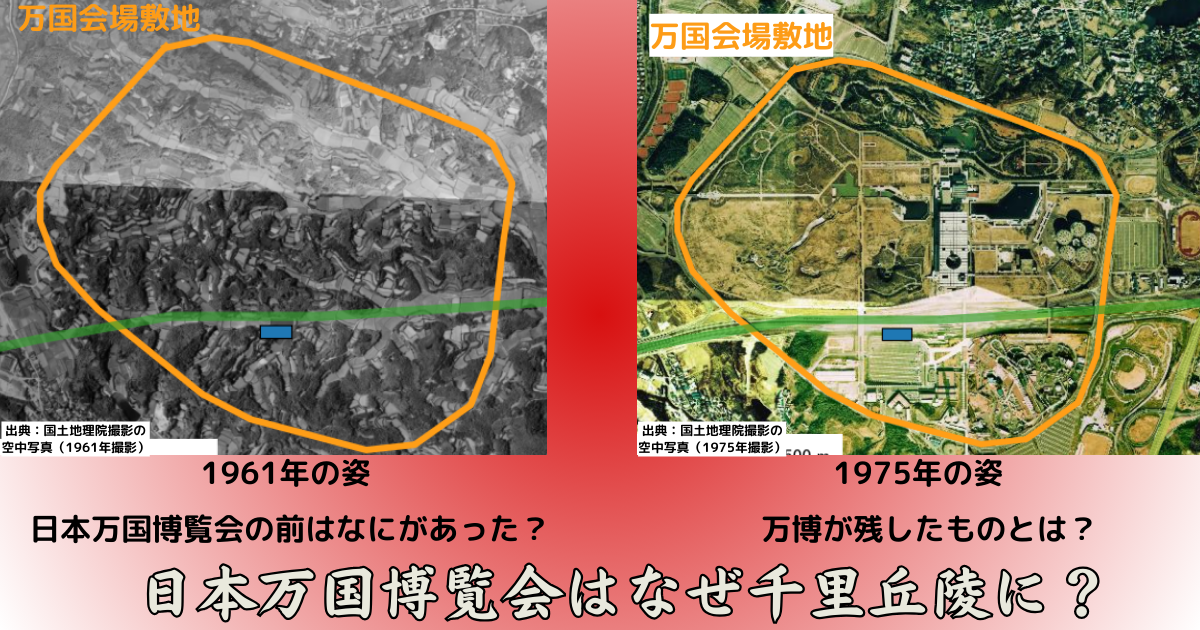

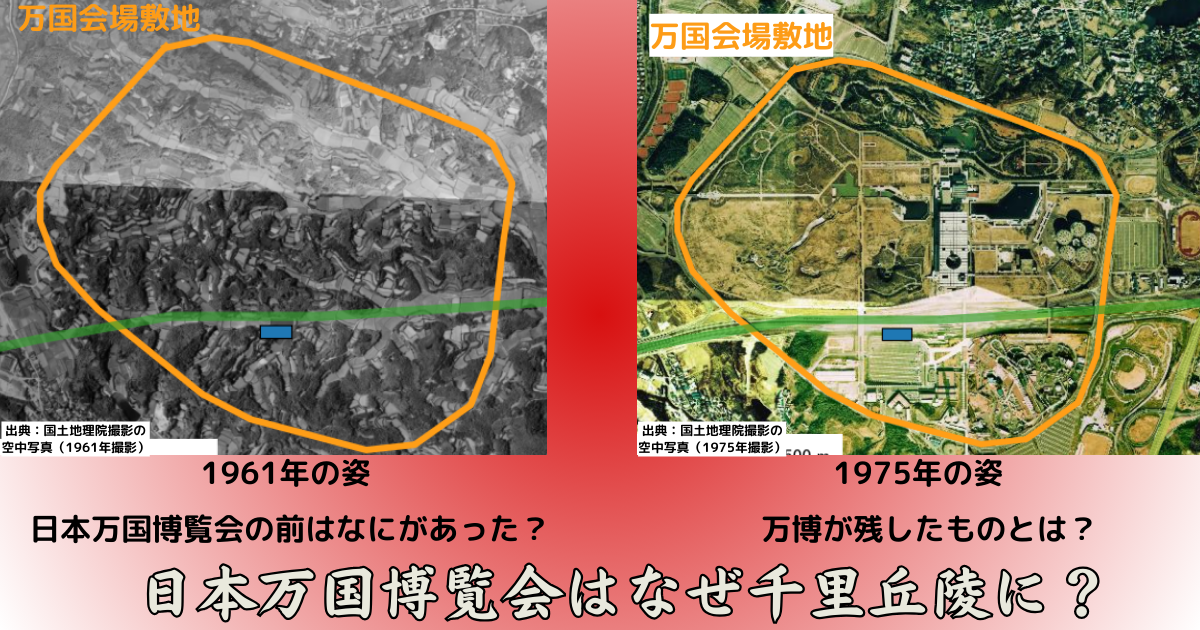

ちなみに、EXPO’70が千里に決まった背景については、以下の記事で詳しく紹介しています。

また、北マケドニア館で見かけた「チトー広場」のパネル展示では、その設計者がEXPO’70の会場デザインを手がけた丹下健三氏であることを知り、思わぬところで“万博の系譜”を感じることもできました。